Mémoires d’un Africain de retour au continent natal 2

Par Eugène EBODE*

Universitaire d’origine camerounaise, écrivain à succès de Gallimard chez qui il vient de publier son nouveau roman « Habiller le ciel », Eugène Ebodé est également Administrateur de la toute nouvelle Chaire des Littératures et des Arts africains de l’Académie du Royaume du Maroc, instituée par le Secrétaire perpétuel, Abdejlil Lahjomri, avec l’ambition de permettre à l’Afrique de mettre en exergue son patrimoine culturel, historique et artistique par le biais de la recherche.

Eugène Ebodé a séjourné une quarantaine d’années en Europe, notamment en France, avant de choisi de revenir vivre sur son continent natal. Un retour au berceau de l’humanité et creuset des civilisations qu’il a bien voulu nous partager dans cette chronique mensuelle, le premier vendredi de chaque mois, en co-publication Newsafrica24.fr et Quid.ma pour reconstituer comme un puzzle la mémoire de ces 40 ans d’« exil », sans jamais avoir perdu de vue l’appel du cœur, celui d’apporter sa pierre à l’édification des États unis d’Afrique. Le deuxième chapitre de ses mémoires nous parvient alors qu’il est dans le vol pour Foumban via Yaoundé-Nsimalen, au Cameroun.

Dans le ventre de l’oiseau

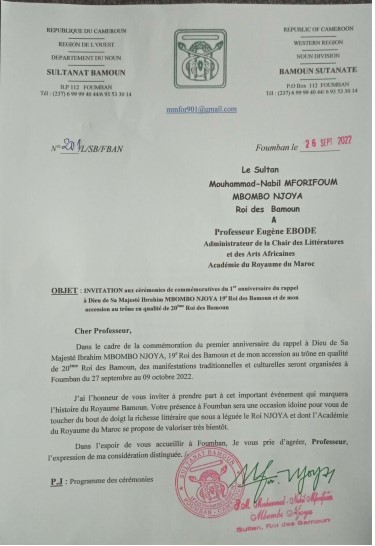

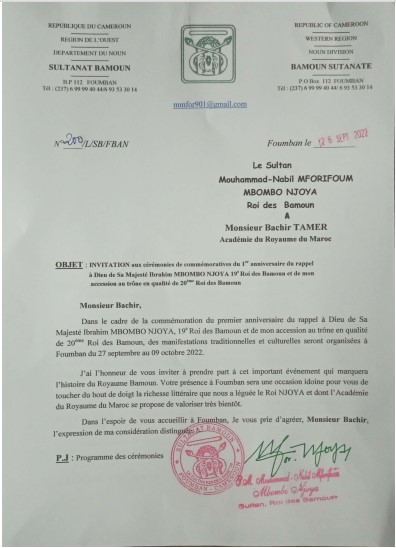

Le hasard (ou la nécessité) a voulu que je trace ce second volet des « Mémoires d’un Africain de retour au continent natal » en arrivant précisément au Cameroun, après quatre années d’absence, et, surtout, deux ans après l’envol de ma mère vers des cieux qu’elle prétend apaisants, si je m’en tiens à ses étonnants messages depuis l’au-delà. Me revoici donc au point de départ, au pays natal, grâce à l’invitation (voir le document) du nouveau roi des Bamouns, le Sultan Mouhammad-Nabil Mforifoum Mbombo Njoya et, il faut le souligner, par l’action de Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc qui recevra dans quelques semaines, au sein de notre prestigieuse institution, les successeurs du sultan Ibrahim Njoya, l’inventeur de l’écriture Shü-mom.

Autre surprise, que je n’aurai pu ni prévoir ni agencer, je vais fouler le sol camerounais le jour de la sortie européenne de mon roman Habiller le ciel (Gallimard). Il paraît ce jeudi 6 octobre 2022. Une ombre immense au tableau : Maman ne sera plus à l’aéroport pour m’accueillir et ne fera plus retentir, en esquissant un pas de danse, l’oyenga traditionnel qui délivrait le chant de bienvenue et ouvrait la saison des accolades. Je serai toute chose, tout à l’heure, de ne pas voir son visage dans la foule. Un visage qu’auréolait la sainte lumière des mères, sorte de caftan de beauté et de sérénité aux scintillements infinis qui rehausse d’un éclat tout particulier les visages de bonté. Mais le roman parle d’elle, de sa vie, de son œuvre et de ses rancunes qui sommeillent. Pas seulement à travers le souffle de ses enfants, pas seulement derrière les petites colères qui les empoignent ou les maladresses qui les divisent. Non, tout ceci n’est que diversion. Le roman étoile les Mères et se moque des chamailleries promptes à écarteler et à diaboliser. Par-delà les limbes, l’interventionnisme de Mère surprend et bouleverse déjà les premiers lecteurs. Et moi donc !…

J’écris ce texte dans le ventre ballotant de l’oiseau de fer, et en plein ciel, l’habillant de mes soliloques, puisque, décidément, les avions sont à présent « notre habitation » ainsi que l’assurait, sans rire, Aya, ma fille qui a sept ans, en s’adressant à une camarade de classe. L’ingénue lui demandait où elle résidait. Aya a eu cette réplique : « J’habite dans l’avion ! » Écologistes, mes amis, j’implore votre indulgence pour les chahuts carbonés que nous causons à la planète ! Par-delà les émotions qui dévalent par grappes ma mémoire ou qui se détachent par blocs granitiques de mes souvenirs, défilent des visages connus, redoutés, disparus ou que je vais m’empresser d’étreindre en m’extirpant du ventre de l’oiseau de fer. Je suis alourdi d’une soudaine impatience ; elle s’est furtivement installée en moi comme une mélancolie insistante. Voir mes mamans ! L’une partie, l’autre encore vivante qui vient de célébrer ses quatre-vingt-dix printemps !

Dans moins d’une heure, nous allons attaquer la descente vers l’aéroport de Nsimalen. L’ordre d’éteindre les appareils électroniques va retentir. Il me presse d’aller poser mes bagages et quelques intraduisibles émois chez mon frère Laurent, où Mère passa ses derniers jours sur terre. Peut-on étreindre le silence ? Il est des étreintes qui effacent les nuages qui embrument un cerveau tel un vent du sud balayant les rides sur le front boudiné des montagnes. Mère ne sera donc pas à l’aéroport, mais je repenserai à ce dimanche 15 août 1982, quand elle m’accompagna à l’aéroport de Douala pour l’envol vers l’Europe. J’avais, en ce temps-là, parcouru les quatre points cardinaux du Cameroun. Le président Ahmadou Ahidjo était au pouvoir. Tout le monde pensait qu’il y resterait longtemps encore. Comme une punition ? Comme la malédiction des présidents-monarques ? Comme une bénédiction ? Sous le ciel des Tropiques, les mœurs, les usages, les règlements non-écrits, la coutume et une pensée politique voulaient que les dirigeants, même républicains, trouvent leurs costumes institutionnels mal ajustés. Alors, ils recouraient à des tailleurs sur mesure, lesquels ne disposaient que de ciseaux alertes pour des vêtements d’inspiration monarchique. La forme républicaine du pouvoir se transformait en pièges multiples dont il fallait se défaire. Tordre le cadre revenait à redresser le moule. Alors, on tordait et le cadre et le peuple. Il m’arrive de penser que ce cours constitutionnel chaotique est l’une des clés pour échapper au chahut permanent. Il faut penser la dualité, circonscrire la cruauté. Il faut congédier la cruauté non par excès de zèle juridique, mais par la passion pour le nouveau mécano institutionnel consistant à réfléchir à la stabilité du gouvernement et à parfaire la gouvernabilité. Le premier vise la continuité de l’action. Le second suppose l’acceptabilité de l’offre politique et le renouvellement générationnel. La forme hybride est par conséquent ce qui conviendrait le mieux à essayer là où la République balbutie et éreinte ses tailleurs et ses soldats. La forme monarchique est à préserver là où elle a survécu aux aventures… Je reviendrai plus tard sur cette hybridité institutionnelle comme horizon de salut public.

J’ai donc quitté le Cameroun en ayant une certaine idée de son histoire et, surtout, une pratique de sa géographie. Les hasards de l’histoire et la passion du sport, le football, en avaient été les moteurs. Les hasards de l’histoire reposèrent surtout sur un inattendu échec scolaire. Il n’a pas fini de me hanter, de m’interroger et de me régénérer aussi. J’en parle dans Habiller le ciel. Longuement. L’échec fut et demeure un axe initiatique aux contours inépuisables. Voulant contourner l’obstacle de l’examen probatoire[1], je partis, à dix-sept ans, à l’aventure au Tchad. D’août à avril, je vécus la grâce et la disgrâce. Je baignai dans l’euphorie avant de sombrer dans l’infernale angoisse de ceux qui se sauvent d’un territoire en guerre et qui, réfugiés et recroquevillés sous une tente, pensent davantage à l’effondrement du monde qu’à la sereine marche des cités. Ils se mordillent les lèvres jusqu’au sang et sont loin d’avoir à la bouche la douce saveur du miel. Pantois et frémissant à chaque détonation, ils n’imaginent plus possible l’insouciante volupté des rêves. Dieu, que la somme des épreuves qui découla de cet échec fut rude ! Et les lauriers, si on peut appeler ainsi les succès collectés depuis cette chute-là, m’ont toujours paru disproportionner. L’Afrique que j’ai commencé à découvrir en ce temps-là, au Tchad, m’a été indispensable pour la repenser non telle qu’on la décrivait, mais comme elle se redéployait. C’est ainsi que la géographie m’est apparue plus importante que l’histoire. Et la géographie africaine, en particulier, plus grande que les récits qu’on déversait sur un continent interminable.

Aussi, en abandonnant Douala et sa moiteur parfois suffocante, sous les coups de boutoirs et les apostrophes rugueuses de ma mère et avec la bénédiction du clan, je n’imaginais pas combien le dépaysement me frapperait à Orly. Moi qui venais du soleil surpuissant d’Afrique, je frissonnais et tremblotais le 15 août 1982 à Orly. « Comment peut-on vivre sous ce froid piquant ? », ne cessais-je de me lamenter intérieurement. Nous étions encore en été et je claquais déjà des dents ! Comment peut-on être Français ? me murmurait une voix aigre. Ainsi commence l’exaspération chez les exilés. Puis, quand nous sortîmes de l’aéroport, je cherchai en vain la terre nue. Tout semblait bétonné. Le froid et l’absence de la terre m’agacèrent. Plus tard, le défilé de visages inconnus, le pas pressé des gens, l’accent qui trahissait l’étranger et ce « hein ? », qui me revenait en boomerang à la figure dès que je m’adressais à un Français, me mortifiait. Il me fallut aussi, lorsque enfin, je trouvais quelqu’un à qui parler et qui ne s’était pas enfui à mon approche, après avoir reformulé, parfois en pire, ma question, de me sentir bête et ridicule. Car croyant bien faire, je parlais presque le « vieux François », un Français trop châtié, dans l’espoir d’être mieux compris. « Hein ? », pestaient encore plus rudement mes interlocuteurs en tournant les talons comme si j’avais proféré des insultes. Parfois, un bureaucrate excédé me poussait vers un traducteur pour « arranger ce charabia ». Ces situations finissent par faire de l’immigré un exaspéré. Il en vient à maudire son passé. À se maudire et partant, à maudire d’où il vient.

J’ai longtemps été surpris par l’exaspération des exilés et la fureur qui les submerge quand ils parlent de leur pays comme s’ils n’y existaient qu’horreur et damnation. Comment réduire leur ardente colère ? Elle vient du rejet de leur culture et des tourments identitaires dans lesquels les précipite le mépris de leur origine. Il me semble que les barrières et les difficultés de communiquer avec l’autochtone, surtout en France, pousse l’Africain, sans qu’il y prête attention, à une forme de détestation de son patrimoine. L’accent, la tournure d’esprit, les goûts, la culture et les manières de vivre que l’on voudrait juste dire, sont reçus comme relevant d’un univers déclassé, inintéressant, qui n’a pas lieu d’être reçu. Qui n’a jamais été. J’ai connu cela.

Jeunes gens qui me lisez, qu’avais-je en tête dans le ventre de l’oiseau de fer avant d’atterrir à Orly ? J’avais vingt ans. J’ai le souvenir d’un tumulte intérieur où l’impatience de découvrir l’Occident ricochait sur une interrogation : serais-je à la hauteur ? De quoi ? des rêves de ma mère. Des rêves de notre génération de donner le meilleur de nous-mêmes. Avez-vous les mêmes rêves ? À quoi pensez-vous aujourd’hui ? À quitter l’Afrique ? À balayer les anciens ? À gagner beaucoup d’argent ? En arrivant à Orly en 1982, je n’avais en tête que les références de mon pays, les habitudes de mon pays, les rites, les goûts culinaires et les habitudes millénaires de chez moi. Une culture plébiscitée par l’usage. J’avais aussi, par mes lectures, un appétit d’Occident que les astuces de Mère, inventées pour me soustraire aux jeux de ballon, avaient contribué à magnifier. J’aimais mon pays, mais on m’apprit à Paris à le désaimer, sans le dire frontalement, mais en me regardant comme un naufragé, ce « pauvre » qui n’avait eu qu’humiliations à engranger et balbutiements à perpétuer. Il n’y avait donc rien à conserver de ma culture d’origine. Ce « pauvre », que l’on aime à plaindre, ne pouvait, dans les administrations où il errait, partager avec le fonctionnaire aucune des allégresses qu’il avait connues. Car il n’était qu’un fatras de désordres. C’est ainsi que progressivement, l’on en vient à détester ce qu’on a aimé. Les références qui avaient jusque-là été choyées, devinrent des « camerouniaiseries ». Nous-mêmes, immigrés, dans nos foyers surpeuplés, nous nous lancions à la figure ce néologisme destiné à nous dépouiller de l’ancienne peau. Elle obscurcissait à l’excès notre accès à la citoyenneté sociale préalable, pensait-on, à la citoyenneté civique qui ne s’obtenait que par la perte de l’ancien monde pour pleinement entrer dans le nouveau. L’unique. Notre cheminement en France était subordonné à la mue non-écrite mais impérative qui passait par le dénigrement de soi et de son passé. Car ici, pour être, il fallait s’invisibiliser, c’est-à-dire expulser l’Afrique en soi. Il me semble que cette commande d’invisibilisation entraîne un insidieux désamour d’avec sa terre natale. L’exil est le lieu de cristallisation de ce désamour et, parfois, son fantastique territoire d’extension. Il se nourrit d’une interrogation : « Qu’est-ce que ce foutu pays d’origine a fait pour moi ? » L’immigré n’a-t-il pas d’oreilles disponibles pour entendre une demande d’amour détournée et faussée par l’exaspération ? Serait-il imperméable à cette harangue de John Fitzgerald Kennedy à ses concitoyens : « Et donc vous, mes compatriotes américains, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. »

Tout diplomate a cette invitation civique et patriotique en tête quand il croise un compatriote dans une ambassade ou un consulat. Il sait qu’il faut y penser toujours, mais ne jamais la dire ! Si les diplomates y pensent donc, comment opèrent-ils pour réduire la charge antipatriotique qui monte au nez de chaque immigré telle une moutarde autodestructrice ? Les rendez-vous festifs et commémoratifs qu’organisent les ambassades pour réunir leurs ressortissants selon l’agenda mémoriel national ne jouent que pour quelques-uns. Les rencontres administratives autour des formalités d’état civil, de renouvellements de passeports, d’obtention de visas pour les binationaux, de mobilisation de supporters pour les jeux de ballon, ou plus rarement pour des rassemblements culturels et économiques ne sondent ni ne soldent le déficit de patriotisme qui gît et agit en territoire étranger.

En sortant de l’avion à Orly, je ne me doutais pas que les jours les plus difficiles seraient, à Paris, les jours de rendez-vous au Boulevard Ney, où se trouvait le bureau des étrangers en quête d’un titre de séjour provisoire. Ce rendez-vous était pour l’immigré en France un jour de souffrance. Il fallait se préparer à endurer une longue et interminable queue, Boulevard Ney. Elle se formait dans la nuit, longtemps avant que l’aube ne pointe. Il fallait se préparer à une épreuve physique et psychologique. On avait fini, pour atténuer les chocs, par s’organiser en prévoyant un ballet des remplacements dans la file d’attente formée depuis la veille. C’est un Ivoirien, rencontré sur les terrains de football du dimanche qui me glissa l’astuce. Elle n’était pas gratuite. Mon équipier ne me demanda pas une somme d’argent à lui remettre. Il me conseilla un foyer de travailleurs immigrés à Montreuil où je pouvais recruter une armée de candidats à la rotation dans la file d’attente. Il me recommanda de m’y rendre après la prière du soir, car ils étaient croyants et pratiquaient assidument la mosquée…

On avait beau préparer les documents demandés, les trier et les relire, les compter et les recompter un à un, on se rendait Boulevard Ney avec une terrible angoisse au ventre et des palpitations au cœur. Oh, il m’a causé bien des cauchemars, ce Ney, d’abord général puis maréchal d’empire, qui feignit s’opposer à Napoléon pour mieux soutenir sa tentative de retour de l’île d’Elbe, déclenchant la fureur des royalistes et son arrêt de mort après le désastre de Waterloo. On le fusilla en 1815, mais son nom nous terrorisa longtemps. Comment se fait-il que nos cœurs n’aient jamais lâché au moment où un bureaucrate, Boulevard Ney, après avoir compulsé notre dossier, trié et retrié la paperasse, tourné et retourné chaque pièce comme si un diable se cachait derrière tout morceau de papier, décrétait d’une voix sépulcrale : « Il manque ceci dans ce dossier !… »

J’ai entendu des cris, des indignations, des injures en langues, mais jamais, je n’ai vu de syncopes. L’immigré repliait son chagrin et même son désespoir et rentrait, en grognant, chez lui avec néanmoins au cœur la détermination de revenir et d’obtenir ce fameux sésame qu’on lui refusait par toute une série de chicaya, de chicaneries et de tracasseries. Mais il montrait, dans la course d’obstacles qu’on lui imposait pour ravir un titre de séjour, qu’il avait le cuir épais et la volonté inébranlable. J’ai été endurci par les queues au Boulevard Ney. Mais s’il est un nom que j’ai maudit en France, c’est bien celui de cet homme né pour notre constante désolation.

Mais j’ai connu d’autres noms, plus tard, qui ont été des sauveurs et auxquels je rends grâce : mes professeurs. L’un d’eux, en particulier : Bruno Etienne ! Il était semblable à une grenade en permanence dégoupillée pour éreinter la manie française de s’autoproclamer unique et universelle.

* Administrateur de la Chaire des littératures et des arts africains,

Académie du Royaume du Maroc

[1] Je le raconte avec force détails dans mon nouveau roman Habiller le ciel (Gallimard, 2022)